広告

七五三のお祝いを祝儀袋に入れて贈りたいけれど、いまいちマナーがわからなくて…

なんてことありませんか。

- 水引やのしが印刷された祝儀袋とそうでないものと、どちらを選ぶべき?

という基本的なところから、

- 祝儀袋の中包みには何を書けばいいの?

なんて細かいところまで、

祝儀袋ひとつでもいろんな疑問がわいてくるんですよね。

そこでこの記事では、七五三のお祝いのための祝儀袋にまつわるいろんな疑問についてお答えしていきたいと思います。

実際に3人の子供を育てるイクメンパパの私が、わが家の子供たちの七五三の際の経験や、いろんなリサーチに基づいてお届けします♪

そのほか七五三のあれこれについて知りたい方はこちらの記事をどうぞ♪

七五三のお祝い!金額や相場は?祖父母から孫は?姪、甥ならどうする?

七五三の写真!前撮りの時期はいつ?相場や安いのは?親の服装はどうする?

七五三の神社への参拝の時期はいつまで?時期外れにずらすのはあり?

七五三はいつやる?男の子と女の子の年齢で違いはある?早生まれならどうなる?

七五三の由来や意味!子供に簡単な説明はできる?親の威厳を保つならこの例文!!

広告

目次

七五三のお祝い!祝儀袋の選び方や書き方は?水引の結びはどうすればいいの?

祝儀袋については、- 祝儀袋の選び方

- 祝儀袋の表書きの書き方

- 水引の結び方

- 中包みの書き方

- お札の入れ方

- 祝儀袋の裏側の折り方

などの疑問が浮かびます。

これらについて、どどどっと解説していきますね♪

祝儀袋の選び方

まずは、祝儀袋の選び方ですが、金額によって選ぶべき祝儀袋も変わります。

金額は少ないのに、祝儀袋だけは豪華!

なんてマナー違反なことは避けるようにしましょう。

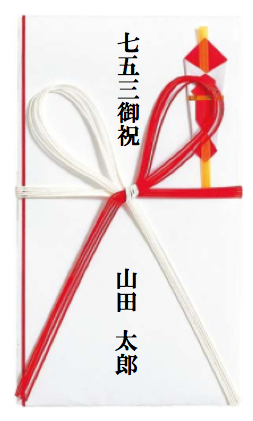

●〜1万円

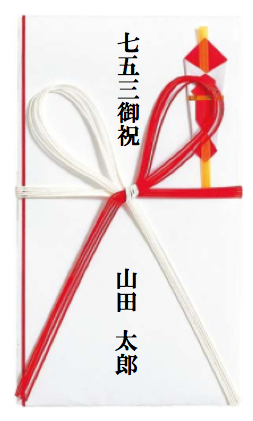

出典:https://www.kaunet.com/rakuraku/

出典:https://www.kaunet.com/rakuraku/お祝いの金額が1万円までなら、こんな感じで水引やのしが印刷された祝儀袋でかまいません。

- 水引

- のし

帯ひもを使用して結ばれた飾りのことです。

おめでたいこと(慶事)には、赤と白の帯ひもを使用します。

こちらの写真は水引が印字されたものです。

祝儀袋の右上に添付されてるものですね。

こちらの写真では「のし」が印字されています。

「のし」とは「のしあわび」の略。

昔はお祝いごとの贈り物には「あわび」を添えていたことの名残です。

本物のあわび→薄くそいで延ばしたあわび→和紙で折ったものへと変化して今に至ります。

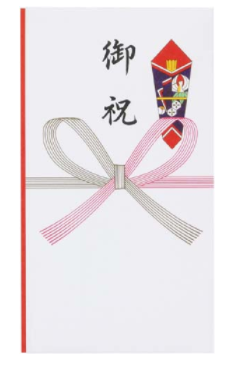

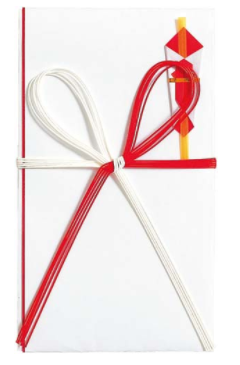

●1万円〜3万円

出典:https://www.kaunet.com/rakuraku/

出典:https://www.kaunet.com/rakuraku/一般的なお祝いで使う祝儀袋はこんな感じですね。

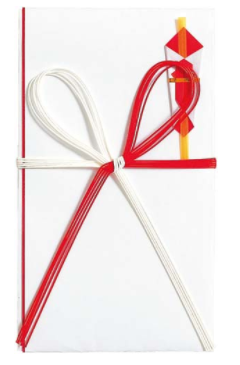

●5万円〜

出典:https://www.kaunet.com/rakuraku/

出典:https://www.kaunet.com/rakuraku/5万円以上の高額な金額を包む場合は、大きめの祝儀袋や、金・銀の水引にします。

広告

祝儀袋の表書きの書き方

七五三の場合は、祝儀袋の表書きはこのようなイメージになります。

表書きは、

- 七五三御祝

- 賀御髪置

- 袴着祝

- 賀御帯解

などの書き方があります。

なお、御髪置、袴着、帯解などの意味については、こちらの記事でご確認くださいね。

七五三の由来や意味!子供に簡単な説明はできる?親の威厳を保つならこの例文!!

注意したいポイントは、

- 筆または筆ペンを使う (ボールペンは使わない)

- 墨の色は黒で、一般的には慶事は濃く、弔辞は薄く書く

となります。

広告

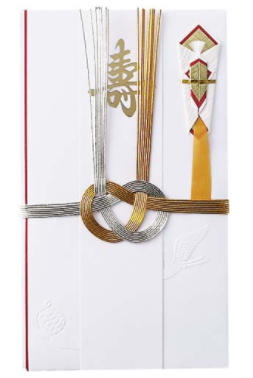

水引の結び方

これまで紹介してきたような、蝶結びの水引が正解です。

蝶結びは、「何度重なってもいいお祝いごと」を表しています。

ちなみに、

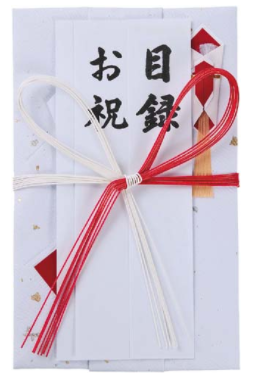

出典:https://www.kaunet.com/rakuraku/

出典:https://www.kaunet.com/rakuraku/こちらの写真のような水引は、

「結び切り」(水引の両端を引っ張ってもほどけないという意味)と言われ、結婚のように1回限りのお祝いや、二度と繰り返したくない弔事に用いられます。

広告

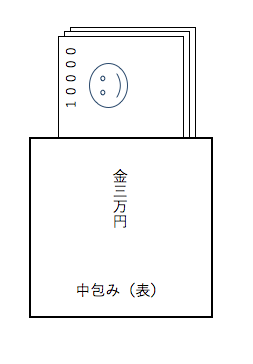

中包みの書き方

中包みに包む場合は、- 裏側 左下に送り主の住所・氏名を書きます。

- 表側 中央に金額を漢数字で書きます。

一、二、三、・・・という通常の漢数字でかまいません。

壱、弐、参、・・・という「大字」は、数字の改ざんを防ぐためのものなので、七五三のお祝いでわざわざ用いる必要はないでしょう。

広告

お札の入れ方

七五三のお祝いなので、前もってお祝いすることもわかってますから、「ちゃんと用意してましたよ」という意味で新札を使うようにします。で、お札の入れ方は、中包みの表とお札の肖像画の向きが同じになるようにします。

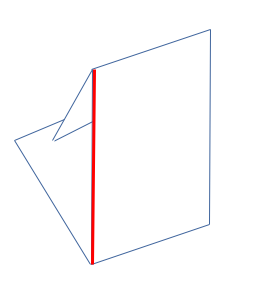

祝儀袋の裏側の折り方

お金を包んだ後の祝儀袋の裏側の重ね方にはくれぐれも注意してくださいね。

慶事の場合は図のように下側を上にかぶせます。

逆に、弔事の場合は、上側を下側にかぶせます。

- 慶事・・・喜びは上向き

- 弔事・・・悲しみは下向き

と覚えておくと良いですよ。

まとめ

いかがでしたか。これであなたも安心して七五三のお祝いを渡せそうですか?

少し多くなりますが、

- 祝儀袋の選び方

- 祝儀袋の表書きの書き方

- 水引の結び方

- 中包みの書き方

- お札の入れ方

- 祝儀袋の裏側の折り方

それぞれにちょっとしたポイントがあります。

なので、実際に七五三のお祝いを贈るときには、ぜひこちらの記事で最後のチェックをしてくださいね。

それでは最後までお読みいただきありがとうございました。